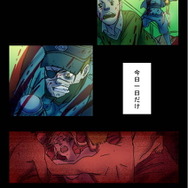

日本発のヒーロー・コミック・レーベル「シカリオ」とアニメ制作会社STUDIO4°Cが協力し、アニメ監督・田中孝弘が作画を担当するグラフィックノベル『戦隊』。

重厚なストーリーとビジュアルを持つ大人向けのアメリカンコミックを指す「グラフィックノベル」の国産版であることをアピールする本作は、独特のビジュアルと、タブーに切り込んだ展開が読者に鮮烈なインパクトを与える内容だ。

現在、『戦隊』はKindleなどの電子書籍配信媒体で13話までリリースされており、クラウドファンディングの成功によって書籍化も既に決定済。静かに、そして確実に反響が広がっている。

そんな『戦隊』のシナリオを担当するシカリオ代表・中村神鹿は、誰もが知る国民的ドラマにも携わるベテラン脚本家なのだとか!

そんな中村さんが、なぜグラフィックノベルというニッチなジャンルに手を出し、名前を変えてまで新たなるフィールドで戦いに身を投じようと考えたのか。その経緯から目標とする壮大なゴールまで、その内実をお話いただいた。

[取材・構成=山田幸彦]

■ある脚本家が、仮面を被って“正しいこと”をしようと決意した

シカリオ代表・中村神鹿。身元がバレないようにと覆面をかぶった状態でインタビュー現場に現れた。

――中村さんは、普段は脚本家としてお仕事されているとのことですが、そんな中、なぜクラウドファンディングをして『戦隊』を制作しようと考えられたのか。まずはその経緯についてお聞きしたいです。

中村:今ではアメコミ映画といえば『アベンジャーズ』などのMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)作品ですが、10年前はこのジャンルの金字塔といえばバットマンシリーズの『ダークナイト』だった。

僕はそんな『ダークナイト』がすごい好きで、それを入り口に元ネタの一つである『ロング・ハロウィーン』などのコミックにもハマり、面白さを知ったことが始まりですね。

――それらの作品のどういった部分に惹かれましたか?

中村:ダークな世界観やキャラクターたちもですが、特に刺さったのは、バットマンは生身のヒーローということです。

日本にもヒーロー文化はありますが、特別な力を持った人たちが活躍する変身ものが多いので、リアルな世界観の中、生身で死地に赴くバットマンはとても新鮮だったし、惹かれたんですよ。

で、自分もいつかはリアルなヒーローを書きたいと思ったのですが、そのチャンスはなかなか訪れず、これまで脚本のお仕事をしていました。

――そこから、どのタイミングで本企画に着手し始めたのでしょうか。

中村:あるとき、友だちとざっくり「(作品づくりで)何か新しい試みは出来ないか?」と話をする機会がありまして。

そこで、ひとつの作品を作るのではなく、マーベルやDCのように、複数のヒーローたちが活躍する作品群のレーベルを作るという提案をしたんです。ビジネス的にもたくさんの企画の中で埋没しないアプローチができるし、僕的には前から温めていたリアルなヒーロー物ものも書けるし、一石二鳥ではないかと。そこが、『戦隊』のスタート地点でしたね。

――なぜマスクを着け、ペンネームで臨もうと思われたのでしょうか?

中村:脚本家という仕事自体は好きなのですが、現在書きたいことを書けているかというと、全くそんなことはないんです。

で、これは仕事をしている人なら誰でも経験があると思うのですが、仕事の中で好きなことができない状況が続くと、“自分が死んでいく感覚”に襲われるんですよ。そんな汚れ仕事に使っていた名義でこのプロジェクトをやりたくなかった、というのが大きな理由です。あえて本来とは違う姿で正しいことをしようと思ったので。

ただ、世のヒーローたちと同じで、そういう活動は自腹も切らなきゃいけないし、滅茶苦茶大変ですね(笑)。

着用マスクは “流星仮面”として一時代を築いた名レスラー「マスクド・スーパースター」モデル。専門店にマスクを探しに行ったところ、どれも選手本人サイズのためピッタリしたものを見つけるのに苦労したそう。

――出版社へ企画を持ち込むのではなく、ほぼ自費出版でのスタートというのは大きなチャレンジですよね。

中村:僕はこれまで実写の脚本を中心にやってきたんですが、経験上実写で『ダークナイト』みたいなものを作ろうとすると、予算が最低でも10億円かかるんです。流石にいきなりそれを実行するのは現実的ではないですよね。

そこで、マンガ媒体はどうかなと思ったのですが、出版社って、アメコミ的なアプローチの作品はヒットしないという前提が出来上がっていて、基本受け付けられないんですよ。だったら自分たちでやるのが一番だな、と考えたんです。

――STUDIO4°Cさんにはどういった経緯で依頼をされたのでしょうか?

中村:最初のきっかけは、僕がアニメの仕事に携わった際に見せてもらったイメージボードの絵にグッと来たことですね。画力もさることながら、色もカラーリングのプロが塗っていて、マンガのカラー原稿とは全く違う魅力があるんですよ。そこで、アニメーターであり、ヒーローを描くことに秀でた4°Cの田中孝弘さんに依頼をすることを思いつきました。

――本作は通常の日本のマンガ制作とは異なる分業制で制作されているとお聞きしたのですが、詳しい工程について教えていただけますでしょうか?

中村:まずは僕がシナリオを書いて、それを元に作画担当の孝弘さんが、アニメーションディレクターとしてのセンスを活かしたカット割りを意識して構成・作画を行う。それからカラーリングの高橋和歌子さんが着彩を行うという工程で作っています。

――アメコミの現場も徹底的な分業体制で、同じく“カラリスト”という着彩専門の役職などが存在しますね。

中村:まさにそうで、シナリオ、カット割り・線画、そしてカラーリングまでそれぞれのプロが行うのは、普通の日本マンガではありえない作り方だと思います。だからこそ、“マンガ”ではなく、“グラフィックノベル”という言い方をしているんです。

今お話した工程を経てできたものは、マンガとは全く違うものになっていますから。

→次のページ:ありとあらゆるタブーを描いていく。