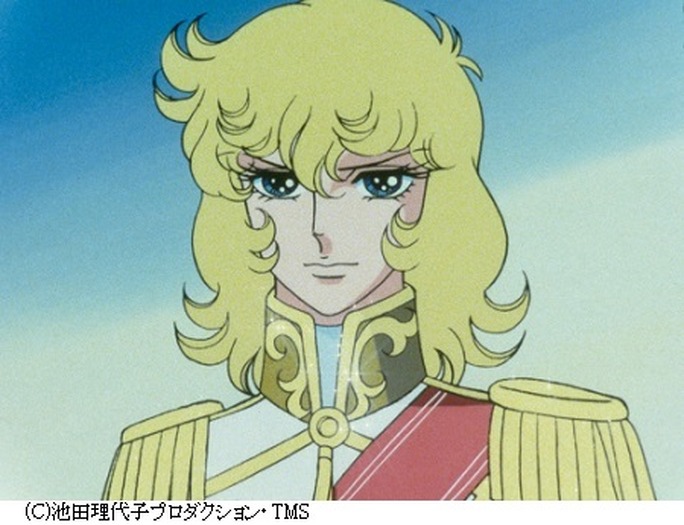

アニメ版『ベルばら』序盤は、女性でありながら男として育てられたオスカルが、まだイノセントで何かにつけて激情をみせる時期を、アクションを交えながら描いている。一方のマリー・アントワネットもオーストリアから嫁いできたばかりで、フランス王朝の腐敗に失望しつつ反抗的と周囲からみられる行動を重ねていく。

長浜忠夫のドラマ演出は、こうしたシンプルな構造をはっきり見せるのに適している。対立軸の衝突(コンフリクト)を内面の心理的な葛藤とシンクロさせ、対立の激化によって圧力を高め、沸点をあげて解放のカタルシスへと導いていく。オスカルの場合、コンフリクトは性差であり、マリー・アントワネットは制度や因習である。どちらも閉塞から自由になりたいという点で共通性があり、その2人の絆も観客の共感を呼ぶ。

ストーリーテリングもビジュアルも、非常に明解で誤解がないように描かれる。怒っているときは画面も鮮烈な色調に変わるし、時に撮影効果を交えて眼光鋭く険しい表情となり、肩をふるわせセリフ回しも猛々しくなる。それで不足ならショックをあらわすイメージ的なエフェクトが加わり、人物はモノトーンに変色する。舞台のカラーライトに相当する効果まで動員されていて、すべては演劇的だと言える。

長浜忠夫監督が直前まで手がけていたのは、『超電磁ロボ コン・バトラーV』(‘76)や『闘将ダイモス』(‘78)など「ロマン」「ドラマ」を重視したロボットアニメであった。敵側の中枢に「美形キャラ」と総称される敵役をおき、葛藤を集約させる構造をとっている。中でも『超電磁マシーン ボルテスV』(‘77)では、敵のボアザン星に「角のある貴族階級と搾取される角のない者」という社会構造を設定。貴族でありながら角のない者として生まれたラ・ゴールが地球の味方になり、異母兄弟対決を交えつつ民衆の革命劇に至るという、まさに『ベルばら』直結の要素を描いていた。

長浜演出は、すべての面において情熱的で激しく過剰で、勢いがある。それが『ベルばら』では若々しい登場人物の抱く瑞々しい感性とマッチングして、スタートダッシュに貢献している。オーバーリアリズムと呼ばれるメリハリのある表現は、昨今なかなか見られなくなったものだけに、いま観ると新鮮であろう。

後編「秘めたる想いを映像に託す出崎演出」に続く 近日アップ予定

『ベルサイユのばら』 Blu-ray BOX

/ https://www.bandaivisual.co.jp/tms_50th/verbara.html

(C)池田理代子プロダクション・TMS